※この記事は旧ブログからの再掲となります。情報は2017年3月のものです※

三日目はまず栄の湯さんの朝食から。

お味噌汁がこの形で出てきたのは初めてな気がします、そして温泉卵が美味しかった。

女将さんに丁寧に見送っていただいて、もうそれだけで今日一日良い旅が出来そうな気がしませんか。

そんな浅間温泉を後にして、松本駅へ。

三日目は丸一日資料集めの観光。

写真がかなり多いので、のんびり追って下さい。

まず最初に向かったのはこちら。

松本駅から松本電鉄上高地線の大庭駅下車、徒歩で15分くらい。

タクシーでも捉まえようと考えていたのですが駅は住宅街の無人駅。

このような地図もありましたので、北アルプスを見ながらのんびり散歩することに。

今更ながら、何故あの美しい山々の稜線を撮らなかったのかと猛烈に後悔しております。

こちらにある県宝旧長野地方裁判所松本支部庁舎は一度取り壊しが決まったものを、市民運動によりこちらへ移築復元されたそう。

かなり広い建物に感じましたが、それでも一部とお伺いしました。

ちょっと人形が怖いですが、雰囲気が伝わってきますよね。

ちなみにこの法服、着られます。

弁護士(白)、判事(紫)、検事(緋)と刺繍の色が違うのです。

そしてこの刺繍が可愛い。

そんな裁判所に隣接しているのが、旧松本少年刑務所独居房。

昭和28年に建てられたものの一部を移築復元、ちなみに平成2年まで使用されていたとのこと。

上が覗き穴、下が食事の差し入れ口です。

このドアの厚みを見よ。

殴っても体当たりしても絶対に開かないだろうという圧を感じます。

ちなみに畳が敷かれたのは昭和50年代で、その前は板張りだったそう……。

長野の真冬の気温を想像するだけで震えがきます。

次は旧昭和興業製糸場。

戦前の資料を集めていると女性の就労について避けては通れないのですが、そのことについて是非を論じるのは非常に難しいと感じます。

なのであくまでも資料の一つとしてここに残しておきます。

再び松本に戻り、まずは日本最古の小学校・旧開智学校へ。

明治9年築の擬洋風建築の小学校です。

八角形の塔屋が素敵。

よく見ると東西南北の風見もあり、唐破風屋根、龍、キューピッドとオリエンタルな印象。

窓には沢山の色ガラス(ギヤマン)が嵌め込まれたことから「ギヤマン学校」と呼ばれていたそうです。

ロマン溢れる呼び名だ。

奥にあるのは当時のオルガン、何とも美しい飴色。

その他にも小学校らしい教材資料など沢山展示されており、微笑ましかったです。

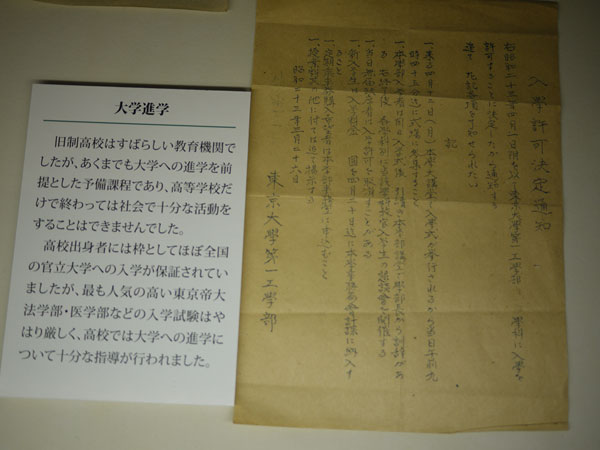

続きましては私の心を鷲掴みにして離さなかった旧制高等学校記念館です。

これは旧松本高等学校本館入り口。

大正9年竣工だそうですが、素晴らしい保存状態ですよね。

更に素晴らしいと感じたのは、この建物が市民へ解放されている点。

教室は児童教育や、ITスクールなどという形で利用されているようです。

こちらは復元教室。

エリートの彼等はこんな椅子と机で勉強していたんですね。

その本館横に、旧制高等学校記念館はあります。

制服や当時の教科書やノート、学生生活の楽しそうな写真など、見ているだけで当時の彼等の生活が伝わってきます。

こちらは夏服。

石鹸をこすりつけてプールに飛び込む生徒もいたとか。

何と可愛いことをするのか、私を漲らせないで欲しい。

ちなみにバンカラ衣装で撮影出来ますよ、出来るんですよ。

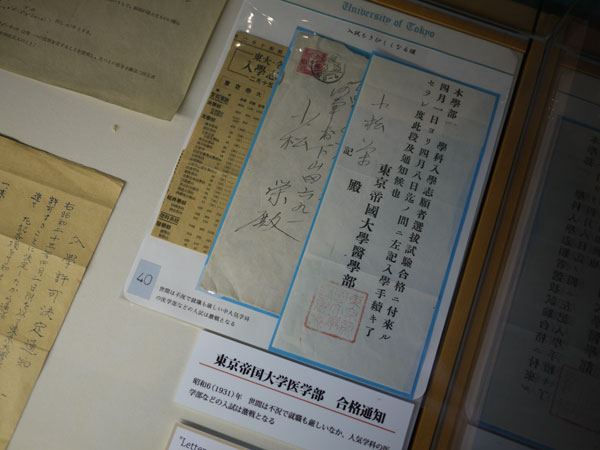

帝国大学の医学部への合格通知書ですよ。

旧制高等学校記念館、素晴らしい場所でした、個人的に。

本当に楽しい場所でした、個人的に。

でもきっと私の他にも心惹かれる方がいると思うんです。

ちなみに開智~旧制高等学校資料館は、松本市営の無料のレンタサイクルを利用しました。

松本市内は非常に見所が多く、巡回バスも出ていますが、時刻を気にせず、またふらっと素敵なカフェなどで一休み出来るのも自転車の良いところ。

松本市内はこんな洋館が沢山残っていて、そんな建物を見て回るのも自転車だと気楽です。

それでもやはり全部は回り切れず、また来なければならない、と思いました。

個人的おすすめはやはり旧松本少年刑務所独居房と旧制高等学校資料館です。

旧開智学校は平日でもそれなりの賑わいだったのですが、歴史の里と資料館は人影もまばら。

それでゆっくり話を伺えたというところもあるのですが、みんな来るべき!

そんな松本に後ろ髪引かれながらも、今夜の宿がある下諏訪へ。

三日目のお宿はこちら。

自家製アップルパイがお出迎え。

夕食への期待が高まります。

こちらの奴さんも源泉掛け流し。

しかも内風呂、露天風呂ともに貸し切りで利用出来ます。

平日だったお陰で、露天風呂には三回も入ってしまいました。

ではお待ちかねの夕食です。

先付けのこの黄身鮨、大和芋らしいのですがとても美味でございまして、個人的にあと二個くらい食べたい感じでした。

翡翠豆腐のグリーンは何とピスタチオ!

地酒の高天の生酒で。

椀物は海老しんじょのお吸い物。

私は海老しんじょが大好き過ぎる人なのでこれもあと二個くらい食べたい感じでした。

お刺身の器が可愛い。

若竹煮は出汁がきいていて上品な旨味。

蒸し物は金目鯛の道明寺蒸し。

割ると、中に魚の身が隠れているんです。

桜の香りの餡と絡んで風雅な美味しさ。

写真を撮り忘れてしまったのですが、ご飯は筍の炊き込みでした。

お代わりは遠慮無く、と可愛い若女将がすすめて下さいましたが、もう入りません……!

私、決して小食ではないのですがこれだけ食べればもう大満足。

デザートは黒胡麻プリンでしたが、個人的に今まで食べた黒胡麻プリンの中で一番美味しいと思いました。

というよりもう総てが美味しい。

奴さんは旅館検索サイトで見つけたのではなく、下諏訪を検索していた時に辿り着いた宿です。

当時のサイトの写真を見て「料理が美味しそうな気がする!」すぐに問い合わせの電話をしました。

一人旅でも問題なく泊まれるとのこと、元は料亭だったそう。

自分のこの食への嗅覚、褒めたい。

最終日、諏訪大社と片倉館編はこちら。